À propos de l’exposition

Vesprée est un mot désuet signifiant la fin de journée, lorsqu’il subsiste encore un peu de lumière entre le coucher du soleil et la tombée de la nuit.

Fidèle à mes habitudes, je porte attention à l’environnement dans lequel j’évolue et y récolte matières, sensations, histoires. Je convoque des objets et leurs usages avec des pratiques et des formes singulières et tente de leur restituer des affects effacés. Ici, du bois, des souvenirs de grotte, la lumière d’un verre teinté.

Pour fabriquer une paire de sabots de Bethmale, il faut deux arbres, de la même essence ayant poussé à angle droit. La longue pointe effilée suit le fil du bois. Dans la légende, c’est sur cette pointe que Darnert pique le cœur de sa fiancée supposée infidèle et celui de son amant. En collaboration avec Pascal Jusot, sabotier à Arrien-en-Bethmale, je joue et détourne cet objet devenu folklorique et sa légende violente. La proposition, mêlant les matériaux et les domaines du vivant, s’offre comme un petit monument votif à l’amour, aux vestiges et à la perte. Les objets, le savoir-faire qu’ils convoquent ne sont pas une démonstration, ils portent de ténues évocations.

À quelques lettres près, Vesper est le nom archaïque de la planète Vénus lorsque celle-ci se couche après le soleil. Quand elle précède le soleil à son lever, on l’appelle Lucifer. Comme le moment qu’il évoque, le mot est ambivalent et multiple.

Présentation de l’exposition

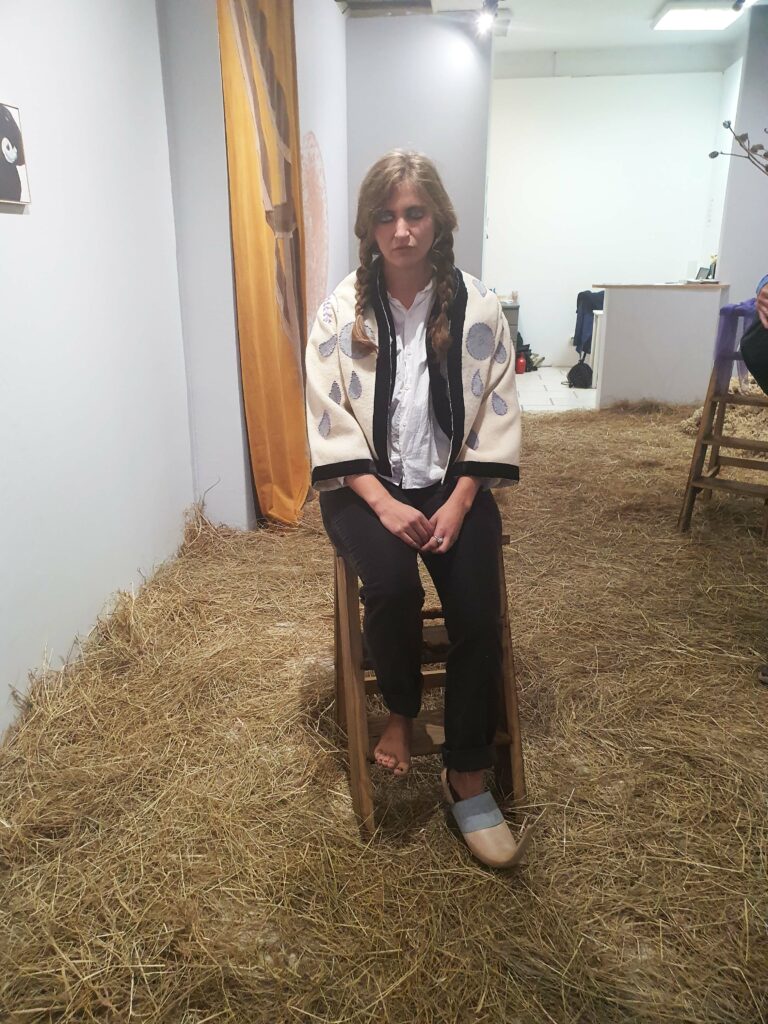

Ce qui frappe en premier, lorsqu’on pénètre dans la galerie, c’est l’odeur. Et puis on s’étonne de marcher sur du foin et cela impose une certaine lenteur, une certaine prudence : nous trouvons-nous dans une grange ?

Non, pourtant, pas de grange ici et des objets nous le confirment : là, autour de nous, de la céramique, des photos, des toiles tendues à la verticale, des escabeaux et, sur ces escabeaux, un sabot, et un gilet… Ailleurs, sur les murs, des fresques brunes et d’étranges assemblages en argile : que voit-on ? Que doit-on lire ici ? Que doit-on comprendre ?

Il va falloir être attentif.ve.

Et peut-être, aussi, demander un peu d’aide à Célie Falières car on comprend vite qu’elle cherche à entraîner les regardeur.ses dans des correspondances dont les règles sont versatiles. S’agit-il d’un rébus (mot que Célie emploie souvent pour évoquer ses installations) ? Ou un puzzle dont les pièces ne s’adaptent pas exactement ? Finalement, le terme de « jeu de piste(s) » est peut-être ce qui peut le mieux définir ce que les visiteur.ses, un moment transformé en explorateur.ices, vont trouver dans la Galerie du Philosophe.

Ces chemins explorent de nombreux territoires géographiques, certes, mais aussi sensoriels et mémoriels : à chacun.e de découvrir ces espaces, au rythme de sa visite (à faire avec lenteur, en s’imprégnant du lieu), quitte à s’éloigner de ce que Célie Falières avait en tête.

Elle ne vous voudra pas, soyez-en sûrs, ici, l’invitation à la découverte est aussi, ici, une

invitation à de multiples voyages.

Texte de Bernard Baune

Reconstitution d’un échange de questions réponses à bâtons rompus avec Célie FALIERES. (04/10/2025)

GALERIE DU PHILOSOPHE, LE CARLA-BAYLE, 05/10/2025-16/11/2025.

- Célie, la première chose qui frappe lorsqu’on découvre votre installation dans la Galerie du Philosophe, c’est la multiplicité des matériaux utilisés. Pouvez-vous nous en parler ?

Dans ma pratique, les matières se croisent en fonction des contextes, et des ressources à ma portée, sans hiérarchie. Ce que l’on voit dans la galerie, au Carla-Bayle, est le reflet de ce goût pour la transversalité. On trouve du minéral, du végétal, de l’animal, et des champignons, formes vivantes qui se situent en dehors de ces classifications.

- Pouvez-vous nous donner quelques exemples ?

Eh bien, les champignons sont représentés sur les murs de la salle, peints avec de l’argile. Ils sont aussi ailleurs mais je vous laisse chercher… Le végétal est au cœur de la galerie, avec le datura, les cardères et la teinture. L’animal, ici, c’est l’être humain dont certaines parties du corps, montrées en coupe et constituées de plaques de céramique, sont sur les murs. Le minéral est donc là, lui aussi, comme il l’est dans les objets en verre.

- Cette liste nous ouvre d’autres perspectives, celles des techniques employées. Là aussi, elles sont très multiples. Pourquoi ?

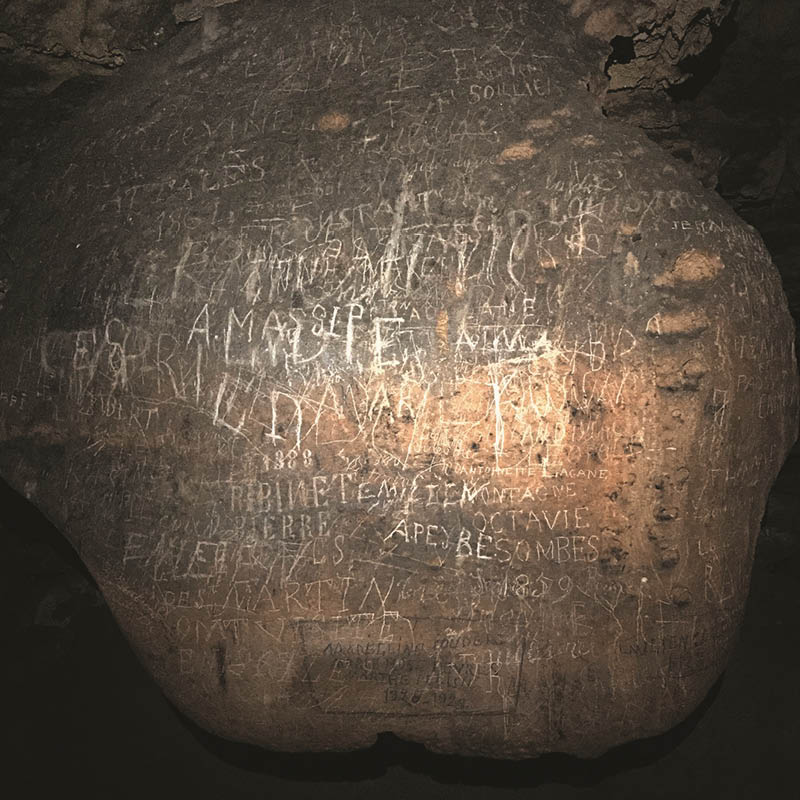

Les techniques que j’utilise s’additionnent et se retranchent comme les matières en fonction des moments, des lieux et des rencontres. Chaque objet est un souvenir et ils ont tous, ici, quelque chose de votif, comme si des êtres absents, vivants ou morts, proches ou loin de moi dans le temps et l’espace, étaient invités. Partout, ici, il y a des traces de gens que j’ai aimés ou de lieux qui m’ont émue pour leur étrangeté ou leur poésie : une grotte du Lot recouverte de graffiti, un sanctuaire grec, en Sicile, où gît un kouros de pierre, la maison de mon enfance, dont se dessine la silhouette de la charpente, dans le patchwork. La couronne de myosotis est le point d’orgue de cette invitation à se souvenir car le nom anglais de ces fleurs est « forget-me-not », « ne m’oublie pas”.

- Croisement des matériaux, des procédés, des lieux, des dates… Tout cela s’entrecroise dans la galerie. Vous semblez laisser une grande place au hasard ?

J’essaie de porter attention à ce qui m’entoure en dehors des a priori, c’est comme ça que ça m’intéresse. Dans mon rapport à la matière, je pense en faisant. Je pars des spécificités pour créer des ensembles. Je joue également avec les échelles, cela permet de jouer sur un effet « je zoome-je dézoome ». Les visiteurs peuvent aborder l’exposition avec ce double point de vue : grande focale-petite focale.

- Est-ce qu’on peut dire que vous avez choisi, ici, non de raconter une histoire, mais de donner à voir la personne, l’artiste que vous êtes, ici et aujourd’hui.

C’est une façon d’aborder l’installation car les aspects sensibles et sensoriels de l’ensemble peuvent conforter ce point de vue. Tout comme le titre de l’exposition, d’ailleurs, « VESPREE », qui désigne un moment fugace, dont il faut profiter pleinement, avant qu’il ne s’efface à jamais. Mais tout comme je pense que les lieux, les matériaux, les moments ont des spécificités, qui leurs sont propres, pour moi ces caractères disent quelque chose de plus large, qui dépasse l’individualité. Il me semble que le sensible et le perceptif sont une source de lien.

Entretien mené par Bernard Baune

Exposition du 5 octobre au 16 novembre 2025

Ouvert du mercredi au dimanche, de 14h à 18h

Vernissage le samedi 4 octobre à 18h